她们在战争动荡中迷失,用写作打捞自我 动态

“创伤”是两次世界大战后最重要的主题之一。战争在人们心里留下了一道巨大的裂缝。战前的生活好像遥不可及,难以想象,像前世一样;而战后的当下又显得如此模糊、不真实。日常生活被战争击溃后,时间感好像也错乱了。有时感到巨大的暂停,几年好像一瞬,有时又感到莫名的漫长,只是完成琐事也异常难捱。想想过去三年,很多人都经历过这种“时间性迷失”。无论世界性的震荡,还是个人一次偶然的遭遇,都会让大脑感到迷失。

(相关资料图)

(相关资料图)

弗吉尼亚·伍尔夫的小说中经常将第一次世界大战表现为一段空白,“时间飞逝”,书中人物失去了关于这段经历的记忆。“ 这场战争就像一场绝症,”伍尔夫写道,“ 第一天会全心全意地烦恼、犯愁;接着,所有的感官知觉都会停止运转;再然后,灵魂就会脱离躯体,悬浮在空中。”

动荡中被忽视的心灵创伤深潜在日常生活的细枝末节中,随时等待着被某一个当下发生的事件随机触发。这种创伤往往没有明确的源头需要去战胜,伍尔夫形容它不似具体的丧亲之痛,而是“不为人知的痛苦”,当事人只得独自对抗。“我没有敌人,我走进房门,一切如此寂静。”

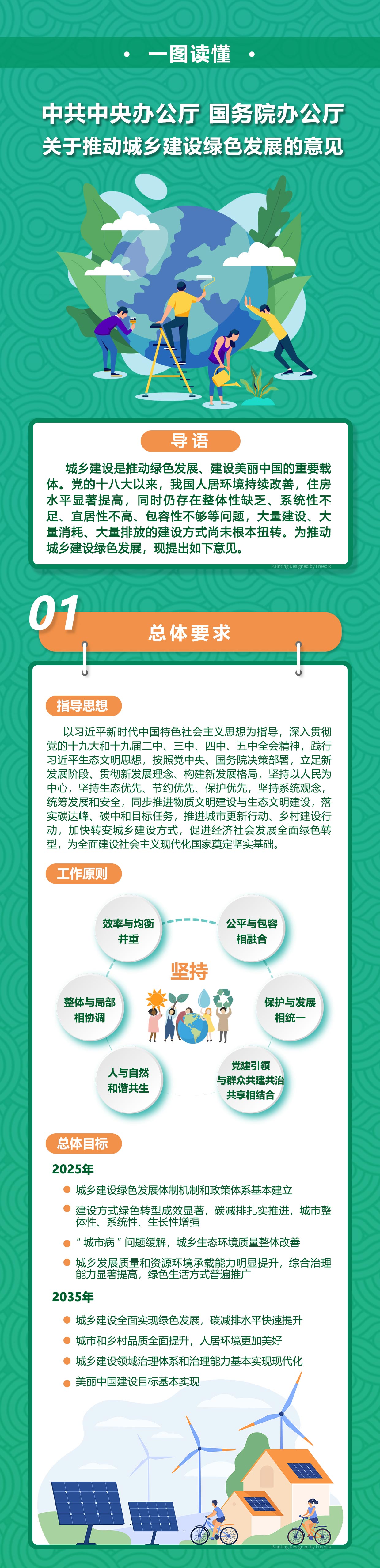

二十世纪上半叶,接连爆发的国际事件堪称历史的转折点。当占据话语权的男性学者们为邪恶与正义争论不休时,包括伍尔夫在内的一批女性作家将目光转向附近,转向自我内心深处,记录两次世界大战在普通人生活中的投影。她们不吝描述潜藏的不安与割裂感,写下那些“从未出现在书本上”的生活。

除了战争的阴霾,围困这些女性的还有当时无处不在的性别不平等。学术机构排斥女性,家庭生活要求她们牺牲奉献。即使在文学圈,男作家也只把她们当做自己灵感的缪斯,而不是平等的创作者。她们时常感到不被尊重、无力掌控自己的生活。今天的女性也许能轻松实现经济独立,但正如学者戴锦华在最近一次关于萧红的对谈活动上所说:“不仅是那个时代的新女性,在座的很多女性可能也要终其一生去战胜对自我的怀疑和无名的自卑。”

所幸在战火纷飞的大背景下,古老的性别结构被缓缓撬动,女性声音也渐渐“浮出历史地表”。在伦敦一个叫梅克伦堡广场的地方,这些女性先锋的生活方式短暂地被允许:“她们每个人都致力于打造一种可以让自身才能得到发挥的生活方式,寻找可以支持她们全心工作、无须为家务琐事分心的亲密关系。”

2013年,年轻的英国作家弗朗西斯卡·韦德(Francesca Wade)偶然发现了这个二十世纪初象征“激进”的地址,竟然有这么多位杰出的女性作家与此地紧密相关。(两次世界大战期间,曾有五位女性作家先后在此生活,这段经历对她们各自都产生了重大影响。)她们是:意象派创始人之一,首位获得美国艺术与文学学院奖章的女诗人H.D.;首批牛津大学女毕业生,女性主义推理小说家多萝西·L.塞耶斯;英格兰首位获得全职大学教职的“女性职业学者”,古典学里程碑式人物简·艾伦·哈里森;首位获得阿尔伯特·卡恩环球旅行奖学金的历史学家艾琳·鲍尔;意识流文学代表人物弗吉尼亚·伍尔夫。

她以此地为线索,串联起五位女作家的人生和精神世界,写成《女性如何书写历史:战火下的伦敦、五位女房客和自由先声》。

今天的文章结合这本书,关联更多资料,走进战火中三位女性作家的生活,希望她们的故事能带给仍在创伤中踽踽独行的人一点力量。当内心体验一再被否定、拒绝,外界施加的期望和自我意志相背,书写如何支持她们渡过迷茫?如何在动荡时代重建生活秩序,打捞掉进时间黑洞的自我?

在战争之上编织出薄纱似的幻梦

日常生活的崩溃,很多时候只在一瞬间。1939年夏天,弗吉尼亚·伍尔夫和丈夫伦纳德草草搬进了梅克伦堡广场。那一整年对伍尔夫夫妇而言都堪称艰难,日渐深化的政治危机裹挟着个人生活的急剧变动一齐涌来。伦纳德母亲的意外离世、好友的绝望自杀、窗外随时会响起的警报声,大环境的崩塌与小环境的无力让伍尔夫的精神世界不堪重负。

一个平平无奇的晚上,伍尔夫突然失声尖叫,吵醒整间屋子的人。她幻听到飞机轰鸣,其实只是两只困在果酱瓶的马蜂,和她一样焦虑得发狂。

一切都比“一战”时更难熬。因为她的同温层好友们大多数都转变想法,参与到战争中去。正邪立场似乎已然分明, 只有伍尔夫还在坚持主张和平。她无法说服自己相信弥漫整个英国的狂热爱国主义。而法西斯的威胁让她想起自己“专横如暴君”的父亲和维多利亚时期被苛刻管教的童年。(伍尔夫收集的一本剪贴本里,有各种纳粹统治限制女性自主权的新闻:希特勒对婚姻制度的理想化,对生育率下降的焦虑,对女性受教育、参加工作的惩罚性立法。)

更让她感到痛苦的是,战争爆发后整个社会都在极力鼓吹英雄式的、自负尚武的男性气概,女性地位又被打压。这些复合叠加的阴影加深了伍尔夫尚未愈合的创伤。(战争中“荒谬的男性人物”形象在伍尔夫作品中反复出现。)

这种创伤感更多时候是一种恍惚。伍尔夫曾在小说中用“空缺”指代第一次世界大战,那是《到灯塔去》中被“时间飞逝”一笔带过的几年,也是小说《岁月》中那段“彻底的空白”,书中的人物全都忘记了自己之前说过的内容。

到了1940年,她发现自己几乎想不起来和平时期的伦敦是什么样子了。她在日记中写道:“你从来没能真正逃离伦敦的战争。”

当时伦敦正在加紧防空袭建设,城市很快面目全非,到处都是木板和厚重的帘布。伍尔夫在日记中写到这种怪诞的景象:“伦敦仿佛倒退回了中世纪,如此空荡荡,如此静悄悄,在这片黑房子林立的森林里。自然掌控着这座城市。我猜,再这样下去,獾、 狐狸、夜莺、猫头鹰很快都会回来的……有手电筒闪烁。有位年老的先生出现,又消失了。那盏红色的光或许是辆出租车,或许是路灯。人们摸索着回到各自的洞穴。”

在这种情况下,“如何在战争中存活下去”成了伍尔夫必须面对的问题。很多后世作者将她刻画成一位脆弱、饱受摧残的文学天才,但却忽略了她的强大、幽默和充满韧性的一面。尽管在梅克伦堡广场度过的时光最终以自杀终结,但她并不是沉溺在焦虑中等死。

英国对德宣战后,伍尔夫夫妇也上了秘密警察的一份名单。这使她更感到自己时日无多,于是抓紧有限的时间投入工作。这一年她以惊人的效率完成了多个文学项目。其中包括她辞世前的最后一部小说《幕间》(Between the Acts)。“一切都处于未知。然而我们必须习惯这一切。工作,工作,我告诉自己。”战争初期的失重感渐渐消散。

伍尔夫发现做一些重复性的工作有助于缓解精神压力:打字、打理庭院,或者做简单的手工活。“ 你想象不到这有多么令人欢欣鼓舞,它能抚平内心的焦躁,给人成就感。”从伍尔夫的日记中可以看出,她渴望获得一种平静,“感官敏锐,而不是头脑活跃”。

闲暇里,她时常有意识地训练自己去想象一些更具体的东西,最好沿某个地点展开,比如想象自己在周末的午间沿泰晤士河岸散步,接着下午去某家店铺喝茶,可能还会路过一条新修的小路,六月的路旁也许会看到芦笋和蝴蝶,晚上回来后如若还有精力,就再改动下卧室中某件家具的位置。

只要稍微振作起来,她就积极参与各种各样的活动,见朋友。她并不是在琐事中放逐自己,其实真正安抚她的是那些更广阔的、她终生都在为之思索的主题:自我的本质、人与人之间能在多大程度互相理解、父权体制的暴力、历史如何帮我们应对未来、艺术能否疗愈分裂的社会......

1940年8月,伍尔夫写了一篇题为《空袭中有关和平的思考》,将“希特勒主义”定义为显化的社会痼疾。她认为打败德国并不意味着胜利,只有摧毁所有“侵略性、独裁统治以及对于权力的变态渴望”——所有这些威胁女性在家中和政治上地位的特质——才能真正取得这场战争的胜利。

她还开始认真考虑写回忆录,“她终于可以退守到一个只存在于她脑海中的世界”,“在战争之上编织出薄纱似的幻梦”。为了防止一切被爆炸摧毁,挖掘并珍藏过去的回忆是最务实的做法。她称自己写作是为了“从这场不真实的杂乱之中抢救下一些真实的时刻”。

虽然她最终没能完成自传《往事札记》,但在小说《幕间》中可以看到伍尔夫寄情的“真实时刻”:茂密的森林里飞鸟成群,大陆还是一个整体。没有裂痕,和平安宁。

结识“灵魂女儿”:在不被定义的关系中寻获新生

如果伍尔夫选择用思考与写作治疗战争带来的创伤,简·哈里森则是通过建立真正适合自己的关系,让自己更加坚定。

简·哈里森来到梅克伦堡广场的时候已经75岁,她迫切希望在这里展开新生活。她曾在剑桥执教多年,最终选择离开,因为难以忍受剑桥的保守和那些男性学者的讨伐。她毫不犹豫地放弃了已经取得的地位,认为与其在“蝇营狗苟中思维僵化、精力耗尽”,不如去新的地方寻找智识兴趣。

作为一名古典学者,简·哈里森在古典宗教方面取得了开拓性的成就。哈里森通过性别与权力的视角重新解读历史,启发了一批现代作家创造出新的女性形象:如 E. M. 福斯特笔下的施莱格尔姐妹,詹姆斯·乔伊斯笔下的莫莉·布卢姆,弗吉尼亚·伍尔夫笔下的拉姆齐,D. H. 劳伦斯笔下的布兰文姐妹。

她的研究揭示出希腊宗教里,市民自发崇拜的女神们是如何被宙斯这样的男性神祗取代。男性中心的等级秩序伴随这些刻意制造的神话,逐渐深入人心:母亲的存在从此被抹去,女性只能居于附属地位。

在个人生活方面,哈里森很早就意识到,无论是传统模式还是其他类型的婚姻都不适合她。她在《忆学生生涯》中写到:“至少对于女人而言,婚姻会对人生中我最珍视的两件事形成阻碍:友谊,学习……妻子与母亲的身份所担负的责任何其繁重;我的脑海已被太多思绪占据, 没法扮演好那样的角色。”

她也曾与几位在学术兴趣上志同道合的男性有过刻骨铭心的感情,但始终未婚。在外人眼中,她的感情生活一直是个谜。在剑桥的最后几年,哈里森结识了比她小37岁的霍普·莫里斯,她的“灵魂女儿”。在自传中,她写到当时点亮她生活的正是“比任何血亲都亲近,灵魂意义上的女儿”的陪伴。

本书作者韦德认为:“‘灵魂女儿’这一称呼不但表明了两人联结的紧密,更是暗示这段关系不同于世俗常规,它复杂、具有多重意义,无法被简单定义。”就连伍尔夫也曾经表示从她们的关系中看到了婚姻之外的另一种可能,甚至“自己也渴望有一位女性导师”。

莫里斯是哈里森的学生。自1915年左右,莫里斯就陪伴哈里森生活、工作、旅行,照顾她的起居,并在精神上持续鼓励她,直到她去世。由于这段关系太特殊,超越母女、伴侣关系,两人每每提及对方时,都不得不使用隐晦说法。

哈里森家中有一只戴着眼镜的泰迪小熊,作为两人关系的中介象征。玩笑中,她们把小熊想象成一位地位尊崇的男性学者,两人都是小熊的妻子。有了这位虚拟“丈夫”作中介,她们才能委婉表达出对彼此的感情——“我知道小熊很快乐,能有如你一般爱他的人”。她们经常一起吐槽这位“假丈夫”,联合起来反对他。虽然只是玩笑,但她们都知道若真有此人,他身上会有怎样厌女的毛病和怪癖。

两次世界大战期间,有很多俄国流亡艺术家生活在巴黎、伦敦。哈里森深深同情他们的困境,决定帮助他们。随着陀思妥耶夫斯基的作品陆续被翻译成英文,整个英国知识分子圈都开始为俄国文化着迷。

哈里森和莫里斯也参与其中,她们都着迷于俄语语法中的未完成式。两人曾多次前往巴黎学习俄语,巴黎于她们而言不只意味着咖啡文化与自由,更像是生活在异国社会边缘的流亡者聚集地。闲暇时,两人着手译介俄语文学,在流亡俄国人与伦敦文学圈之间牵线搭桥,不断吸纳不同文化背景的朋友加入。

哈里森喜欢一种“绵延”的时间概念,时间持续不断、没有尽头,其中事件互相融合渗透,没有明显界限、先后顺序。她认为俄语最能体现这种“绵延”感。她在俄语中感知到一种更宏观的看待时间的维度。哈里斯认为人是比自身更宽广的事物,“我们每个人都是每时每刻越滚越大的雪球......历史上的世世代代都包含在这个雪球之中。”

哈里森一生追寻自由,时刻准备迎接未知的生活方式,未曾中断对自我和他人的探索。“一战”的爆发让哈里森更加确信,爱国主义将世界卷入“令人窒息的同质性”,这是她难以忍受的。她希望成为“世界公民”。而当无需考虑工作身份的约束和传统关系的局限后,她们终于获得自由,在更广阔的世界中寻获力量。

独自赴一场远行:在陌生环境中自我更新

1920年,距离一战宣告结束已近两年,但艾琳·鲍尔始终未能从战争的记忆中抽身。她在每日的新闻中目睹凡尔赛宫巴黎和会如何一步步将世界拉入新的泥潭,各国内部与国际之间又是如何打着和平的幌子却深陷于更深的撕裂与对立。

为了和原有的环境拉开一段距离,31岁的鲍尔申请学院资助,第一次离开欧洲独自踏上了一趟远行。只身前往陌生环境最先体验到的是一种紧张又松弛的心境。周围的新事物持续刺激着感官,同时你又无须理会同行人的微妙情绪变化,能够全然将注意力放在自身与环境的互动中。

在埃及,鲍尔会随时停在露天手工艺人的摊位前细细观察,看一条条流苏穗带如何在各色披巾的末端延展出纹路。在中国,她借住在英国来华传教山的山中小院,在许多个黄昏时分用没有把手的杯子喝茶,和那些在院门外偷瞧“老外”工作的孩子们挥手打招呼。

旅途中也从不会缺少意外的相遇,他们大都游离于常规生活轨道,总能让昔日的熟悉之物在陌生中变得愈加熟悉。鲍尔曾在印度德里与圣雄甘地席地而坐,谈论各自国家的未来,也在当地晚宴上结识从世界各地而来的记者、政客,与拥挤的人群一道参加游行集会。而在中国,鲍尔通过与当地民众闲聊,第一次听闻了对大英帝国的不同描述,“在历史课本以外,在那个无时无刻不处于争论之中的社会以外”。

这段游历让鲍尔看到了那些普罗大众的平凡生命,他们的故事不似历史中记载,“没那么宏大而充满戏剧性,但同样妙趣横生”。旅程结束后,鲍尔返回学院将笔触转向“历史的厨房”,书写那些看似微不足道但对个人而言至关重要的事件,她关心银行政策和信贷制度而非教堂建造,记录战争带给每个寻常家庭的伤痛而非战局胜负的意义。在鲍尔看来,历史应该是“无名氏”的历史,它应当与个人生活相关,富有启发同时又不失趣味性。

在跨越时间与地域的相似性中,鲍尔等人以不同的方式寻找着女性应对时代创伤的出路。在她们看来,女性主义最终将无关国界,它通向的是替所有权利被剥夺者发声,无论压迫者是何种身份。“身为女性,我的祖国就是整个世界。”

标签: